文具

対象となる製品分野

製品分野

文具

対象となるプラスチック使用製品

クリアーホルダー・クリアーファイル・バインダー

設計認定基準(文具)

文具は、製品の種類ごとに、「リデュース」「再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用」「3R」「リサイクル」等の要求事項が規定されています。

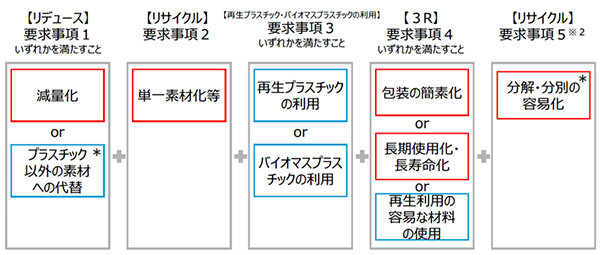

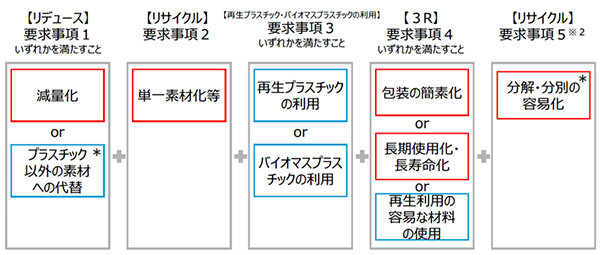

クリアーホルダー

クリアーホルダーの場合、下記の各要求事項を満たすことが求められます※1。

[赤枠の項目:構造的内容、青枠の項目:材質的内容]

※1 設計に当たっては、それぞれの要求事項がトレードオフの関係となることに留意する必要があります。

※2 要求事項1において「プラスチック以外の素材への代替」を選択した場合は、要求事項5を満たす必要があります。

各要求事項の詳細は以下のとおりです。

要求事項1:リデュース

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 減量化 |

- 従来品と比較して、製品全体のプラスチック使用量が重量比で20%以上減量していること。

|

| プラスチック以外の素材への代替 |

- 従来品と比較して、製品全体に使用しているプラスチックの一部を、重量比で25%以上金属や紙などのプラスチック以外に代替していること。

- プラスチックの一部を紙に代替する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- プラスチックの一部を木質に代替する場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。または、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

- 代替して使用する素材には、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

- 項目(構造)「分解・分別の容易化」を満たしていること。

|

要求事項2:リサイクル

下表の項目を満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 単一素材化等※1 |

- 製品全体又は製品を構成する全てのプラスチック部品が同じ種類のプラスチックであること。

- プラスチックの種類※2を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

要求事項3:再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 再生プラスチックの利用※3 |

- 製品にプレコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の40%以上使用していること、又はポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の20%以上使用していること。

|

| バイオマスプラスチックの利用 |

- 環境負荷低減効果が確認された非生分解性のバイオマスプラスチックをプラスチック重量の10%以上使用していること。

|

要求事項4:3R

下表の3項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 包装の簡素化※4 |

- 包装に紙などのプラスチック以外の素材を使用すること(個別包装の不採用を含む)。または、従来品と比較して、包装のプラスチック使用量を重量比で20%以上減量していること。

- 包装に紙を使用する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- 包装にプラスチックを使用する場合、使用するすべてのプラスチックが同じ種類であること。

|

長期使用化・

長寿命化※5 |

- 従来品と比較して、製品本体の長期使用化・長寿命化を図った設計であること。ただしプラスチック使用量の増量による方法を除く。

|

| 再生利用の容易な材料の使用※6 |

- 製品本体のプラスチック部分に印刷を行わないこと。

- 製品本体にシールを貼る場合、シールの材料に製品と同じ種類のプラスチックを使用すること、または製品本体から容易に剥がすことができる粘着剤を使用すること。

- プラスチックの種類※2を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

要求事項5:リサイクル

※要求事項1において「プラスチック以外の素材への代替」を選択した場合は本項目を満たす必要があります。

| 項目 |

要件 |

分解・分別の

容易化 |

(要求事項1において「プラスチック以外の素材への代替」を選択した場合は本項目を満たす必要があります。)

- 素材別に容易に分解・分別できること。

- プラスチックの種類※2を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

※1 複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

※2 プラスチックの種類表示にはJIS K 6899-1又はISO1043-1の記号を用いること。

※3 プレコンシューマ材料とポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックを使用する場合には、それぞれ1:2の比率で按分した使用量で計算する。

※4 生分解性プラスチックを使用しないこと。

※5 生分解性プラスチック、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)、再生利用を阻害する添加剤等を使用しないこと。

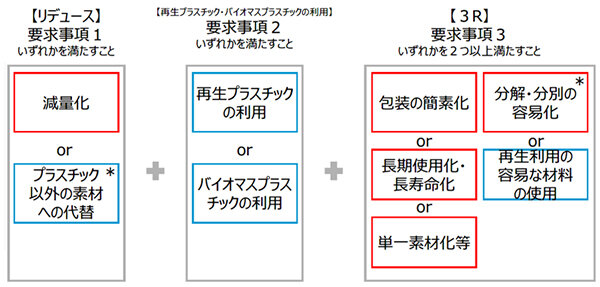

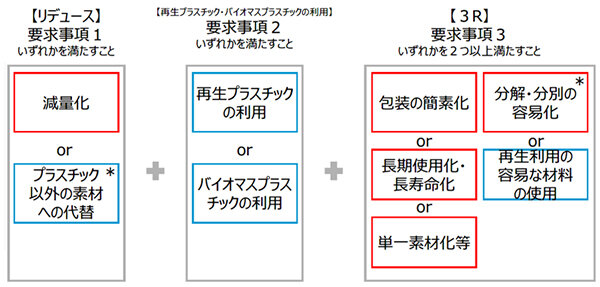

クリアーファイル

クリアーファイルの場合、下記の各要求事項を満たすことが求められます※1。

※1 設計に当たっては、それぞれの要求事項がトレードオフの関係となることに留意する必要があります。

※2 要求事項1において「プラスチック以外の素材への代替」を選択した場合は、要求事項3「分解・分別の容易化」を満たすことが必要になります。

各要求事項の詳細は以下のとおりです。

要求事項1:リデュース

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 減量化 |

- 従来品と比較して、製品全体のプラスチック使用量が重量比で20%以上減量していること。

|

| プラスチック以外の素材への代替 |

- 従来品と比較して、製品全体に使用しているプラスチックの一部を、重量比で25%以上金属や紙などのプラスチック以外に代替していること。

- プラスチックの一部を紙に代替する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- プラスチックの一部を木質に代替する場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。または、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

- 代替して使用する素材には、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

- 項目(構造)「分解・分別の容易化」を満たしていること。

|

要求事項2:再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 再生プラスチックの利用※1 |

- 製品にプレコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の40%以上使用していること、又はポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の20%以上使用していること。

|

| バイオマスプラスチックの利用 |

- 環境負荷低減効果が確認された非生分解性のバイオマスプラスチックをプラスチック重量の10%以上使用していること。

|

要求事項3:3R

下表の5項目のうち2つ以上の項目を満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 包装の簡素化※2 |

- 包装に紙などのプラスチック以外の素材を使用すること(個別包装の不採用を含む)。または、従来品と比較して、包装のプラスチック使用量を重量比で20%以上減量していること。

- 包装に紙を使用する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- 包装にプラスチックを使用する場合、使用するすべてのプラスチックが同じ種類であること。

|

長期使用化・

長寿命化※3 |

- 従来品と比較して、製品本体の長期使用化・長寿命化を図った設計であること。ただしプラスチック使用量の増量による方法を除く。

- 背見出し紙がある場合は交換できること。ただし、背見出し紙にはプラスチック素材を使用しないこと。

|

| 単一素材化等※2 |

- 表紙、透明ポケット及びその他の全てのプラスチック部品が同じ種類のプラスチックであること。

- プラスチックの種類※4を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

| 分解・分別の容易化 |

- 表紙、透明ポケット及びその他のプラスチック部分に使用するプラスチックの種類が異なる場合、プラスチックの種類ごとに容易に分別できること。

- とじ穴式の場合はとじ具を容易に分別できること。

- 表紙の素材を紙に代替した場合、表紙と透明ポケット及びその他のプラスチック部分を容易に分別できること。

- プラスチックの種類※4を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

| 再生利用の容易な材料の使用※5 |

- 製品本体のプラスチック部分への印刷は表紙部分のプラスチック表面積の20%以内とすること。

- 透明ポケット内には商品説明書以外のあらゆる台紙を挿入しないこと。

- 製品本体にシールを貼る場合、シールの材料に製品と同じ種類のプラスチックを使用すること、または製品本体から容易に剥がすことができる粘着剤を使用すること。

- プラスチックの種類※4を型押し加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

※1 プレコンシューマ材料とポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックを使用する場合には、それぞれ1:2の比率で按分した使用量で計算する。

※2 複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

※3 生分解性プラスチックを使用しないこと。

※4 プラスチックの種類表示にはJIS K 6899-1又はISO1043-1の記号を用いること。

※5 生分解性プラスチック、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)、再生利用を阻害する添加剤等を使用しないこと。

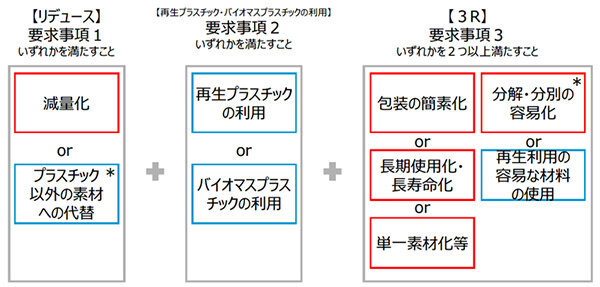

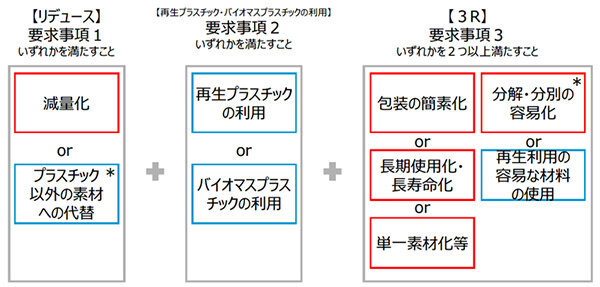

バインダー

バインダーの場合、下記の各要求事項を満たすことが求められます※1。

※1 設計に当たっては、それぞれの要求事項がトレードオフの関係となることに留意する必要があります。

※2 要求事項1において「プラスチック以外の素材への代替」を選択した場合は、要求事項3「分解・分別の容易化」を満たすことが必要になります。

各要求事項の詳細は以下のとおりです。

要求事項1:リデュース

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 減量化 |

- 従来品と比較して、製品全体のプラスチック使用量が重量比で20%以上減量していること。

|

| プラスチック以外の素材への代替 |

- 従来品と比較して、製品全体に使用しているプラスチックの一部を、重量比で25%以上金属や紙などのプラスチック以外に代替していること。

- プラスチックの一部を紙に代替する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- プラスチックの一部を木質に代替する場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。または、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。

- 代替して使用する素材には、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

- 項目(構造)「分解・分別の容易化」を満たしていること。

|

要求事項2:再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用

下表の2項目のいずれかを満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 再生プラスチックの利用※1 |

- 製品にプレコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の40%以上使用していること、又はポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックをプラスチック重量の20%以上使用していること。

|

| バイオマスプラスチックの利用 |

- 環境負荷低減効果が確認された非生分解性のバイオマスプラスチックをプラスチック重量の10%以上使用していること。

|

要求事項3:3R

下表の5項目のうち2つ以上の項目を満たすこと。

| 項目 |

要件 |

| 包装の簡素化※2 |

- 包装に紙などのプラスチック以外の素材を使用すること(個別包装の不採用を含む)。または、従来品と比較して、包装のプラスチック使用量を重量比で20%以上減量していること。

- 包装に紙を使用する場合、紙の原料には古紙パルプを配合すること、かつ紙の原料にバージンパルプが使用される場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

- 包装にプラスチックを使用する場合、使用するすべてのプラスチックが同じ種類であること。

|

長期使用化・

長寿命化※3 |

- 表紙ととじ具(リング)を容易に脱着し表紙を交換できる構造であること。

- JIS Z 8303※4またはJIS X 6195※5に準拠して設計された用紙・帳票を使用できること、かつ用紙・帳票を交換できること。

- 背見出し紙がある場合は交換できること。ただし、背見出し紙にはプラスチック素材を使用しないこと。

|

| 単一素材化等※2 |

- 表紙、とじ具(リング)及びその他の全てのプラスチック部品が同じ種類のプラスチックであること。

- プラスチックの種類※6を型押し加工や成型加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

| 分解・分別の容易化 |

- 表紙、とじ具(リング)及びその他のプラスチック部分に使用するプラスチックの種類が異なる場合、プラスチックの種類ごとに容易に分別できること。

- とじ具(リング)の素材を金属に代替した場合、表紙ととじ具(リング)を容易に分別できること。

- 表紙の素材を紙に代替した場合、表紙ととじ具(リング)及びその他のプラスチック部分を容易に分別できること。

- プラスチックの種類※6を型押し加工や成型加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

| 再生利用の容易な材料の使用※5 |

- 製品本体のプラスチック部分への印刷は表紙部分のプラスチック表面積の20%以内とすること。

- 透明ポケット内には商品説明書以外のあらゆる台紙を挿入しないこと。

- 製品本体にシールを貼る場合、シールの材料に製品と同じ種類のプラスチックを使用すること、または製品本体から容易に剥がすことができる粘着剤を使用すること。

- プラスチックの種類※6を型押し加工や成型加工により確認しやすい位置に表示すること。

|

※1プレコンシューマ材料とポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックを使用する場合には、それぞれ1:2の比率で按分した使用量で計算する。

※2 複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)を使用しないこと。

※3 生分解性プラスチックを使用しないこと。

※4 JIS Z 8303:帳票の設計に関する日本産業規格

※5 JIS X 6195:情報処理用連続伝票に関する日本産業規格

※6 プラスチックの種類表示にはJIS K 6899-1又はISO1043-1の記号を用いること。

※7 生分解性プラスチック、複合素材(プラスチックと紙・木材等が混練された素材)、再生利用を阻害する添加剤等を使用しないこと。

(設計認定基準の詳細はこちら)

設計認定申請書様式(文具)

文具の設計認定申請にあたっては、下記の申請書様式をダウンロードの上で、申請書類を作成し、「申請手続き」の手順に従い「申し込みフォーム」よりお申し込みください。