MBTシステムの日本における普及の可能性調査~エネルギー源としての固形燃料(RDF)の方向性~(ブレークスルー促進事業)

- 概要

- RDFの普及を妨げている諸課題に対し、現状を調査するとともに、RDFに係るグッドプラクティス事例を参考にしつつその解決策を検討しました。その結果、RDFに係る諸課題をクリアし、安価に熱利用しやすいRDFを製造することができる方策として、メタン発酵と固形燃料製造をコンバインドした「MBT(メタン発酵+固形燃料製造)システム」を提案するに至りました。

なお、本調査は、メタウォーター株式会社、極東開発工業株式会社及び株式会社日本リサイクルマネジメントの3社から依頼のあったごみの燃料化技術であるRDF技術の将来性を見通すための調査として実施したものです。これらの調査検討に当たっては、外部の専門家から成る検討会を設置し、適宜、指導助言を得ました。

実施年度:2014年度~2015年度

ブレークスルー促進事業

ブレークスルー促進事業は、財団、3R活動推進フォーラムの会員並びに大学等研究機関からの依頼に応じて、当該廃棄物・3R技術に関して、

- 技術面、経済面、社会面の観点から総合的に診断し、

- 適用可能性、導入促進方策などについて処方箋を提示する

ことを目的としています。

そして、事業成果を広く公表することにより、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会形成の推進及び地球環境の保全に資することが期待されます。詳しくはこちら。

2015年度 事業内容

RDFには、中小規模自治体の廃棄物エネルギーの回収及び温室効果ガス排出量削減に資するといった利点があります。しかしながら、一方で生ごみ発酵熱が起因するとされる発火事故の恐れがあること、乾燥のため化石燃料が必要なこと、生ごみ由来の塩素によりボイラ伝熱管が腐食すること、熱利用先が限られていること(熱利用先の開拓が進んでいないこと)、RDF発電所へのチッピングフィーが高いとされることなどの諸課題がRDFの普及を妨げています。

本調査では、RDF事業の現状と共にグッドプラクティス事例を調査し、それらを踏まえ、これらの諸課題の対策について簡単に整理しました。

諸課題の内、熱利用先が限られている(熱利用先の開拓が進んでいない)という課題の解決のヒントを得るため、類似の固形燃料RPFの場合の利用状況を調査しました。その結果RPFの利用先が、品質が一定でより安価に安定供給することが可能なRDFの供給先になる可能性があると考えられました。

また、RDF発電所へのチッピングフィーが高いことについては、その対応策として、廃棄物等利用高効率火力発電システムにおいて、RDFを利用することが考えられました。

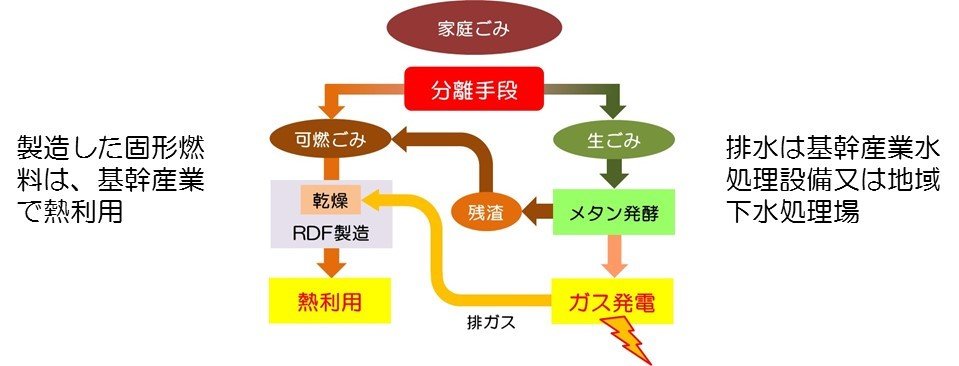

本調査では、RDFの普及を妨げている諸課題をある程度クリアし得るシステムとして、MBT(メタン発酵+固形燃料製造)システムを提案しました。これは、生ごみと可燃ごみを分別収集又は機械選別し、生ごみはメタン発酵によりガス発電を行い、可燃ごみはガス発電の廃熱等により乾燥して固形燃料化し熱利用又はフラフのまま焼却炉で高効率発電するというものです。

このMBT(メタン発酵+固形燃料製造)システムの普及の可能性を見るため、自治体へのアンケート調査を行ったほか、稼働中のメタン発酵事例に基づき物質収支・エネルギー収支を整理し、このシステムが成立する可能性があることを示しました。また、このシステムに期待される効果を整理するとともにシステムの導入に当って必要となる試験項目・実証項目を例示しました。

MBT(メタン発酵+固形燃料製造)システム

メタン発酵については、別の背景から推進されています。一つは、広域化による自治体の既設焼却炉の集約化、規模の縮小及び最終処分場の延命化です。もう一つは、増加している食品廃棄物(事業系一般廃棄物を含む。)のエネルギー回収とCO2削減です。今回の調査対象とした「MBT(メタン発酵+固形燃料製造)システム」も、コストの削減とともに廃棄物エネルギーの回収及びCO2の排出削減を見込めるものです。現在、大きな地球環境問題の一つである地球温暖化対策への取組が各分野で進められていますが、廃棄物分野における取組の一つとして、「MBT(メタン発酵+固形燃料製造)システム」の推進は有効なツールになり得るものと考えられます。

2014年度 事業内容

2014年度、財団会員であるメタウォーター株式会社、極東開発工業株式会社及び株式会社日本リサイクルマネジメントから「固形燃料化施設自治体連絡会の運営業務」をブレークスルー事業として受託しました。同業務を実施する検討会として、検討委員4名、RDFの将来を考える会3社および財団で構成された「RDF施設の運営に関する検討会」ではこれらのRDFを取巻く状況の変化を共通認識し、検討すべき必要な課題として「RDFの利用先開拓」と「RDF普及の可能性」の二つのテーマを取上げました。地産地消の流通ネットワークの形成、製鉄所等熱多用施設での新規利用開拓を行うことで、固形燃料利活用が中小都市のごみ処理に有効なシステムとして広く認知され、更に安定的なごみ処理システムとして普及することを目標に活動を進めました。

2013年度 事業内容

2013年度、財団は、株式会社日本リサイクルマネジメントから「固形燃料化施設自治体連絡会の運営業務」をブレークスルー事業として受託しました。まず固形燃料化施設自治体からのアンケート、ヒアリングにより、グッドプラクティスおよび課題等を把握しました。次に既存のRDF発電施設および熱利用施設の調査を行い活用方策の検討を行うと共に、平成25年度末に自治体連絡会(RDFセミナー)を開催しました。これらの活動の中で、RDFを取巻く状況が大きく変化していることが分かりました。

以下変化を概説します。現在、RDF施設とRDF発電所は、稼働から10年以上経過し更新時期を迎えるため、施設を継続するか、利用先を新たに開拓するか、他のごみ処理方式にするかどうかを方針決定することが緊急の課題になっています。他方、燃料としてのRDFの価値が変化し、燃料費削減の観点から、重油等の化石燃料代替としての需要が有望視される情勢となっています。また、ボイラー燃料として熱利用すれば、エネルギー回収効率は80%と高く(廃棄物発電:~30%)、バイオマス燃料として、その普及は地球温暖化の観点からも有効です。また、廃棄物発電施設のある焼却炉の現状を見ると、ごみ処理量100t/日未満の中小規模焼却炉は全施設数の1/2を占めているにも関わらず、発電設備付の焼却炉は極めて少なく、余熱利用はしているが、エネルギー回収を期待するのは難しい状況です。RDF化熱利用することが地産地消のエネルギー回収方策の一つとして重要性を増していると考えられます。

これまでの実績

2015年度

2014年度

- 廃棄物・3R研究財団ブック財団15-01「エネルギー源としての固形燃料の活用方策~RDF資料集~」

- 2014年度第24回環境工学総合シンポジウム2014(212)

- 2014年度第24回環境工学総合シンポジウム2014(212)ppt

- 2014年度第36回全国都市清掃研究・事例発表会36-Ⅱ-3